2月に入りました。まもなく立春大吉。

今年のテラの年間催し予定をお知らせします。

1月、2月は西陣テラのみ営業しています。竹紙のご用命は西陣テラにて承ります。

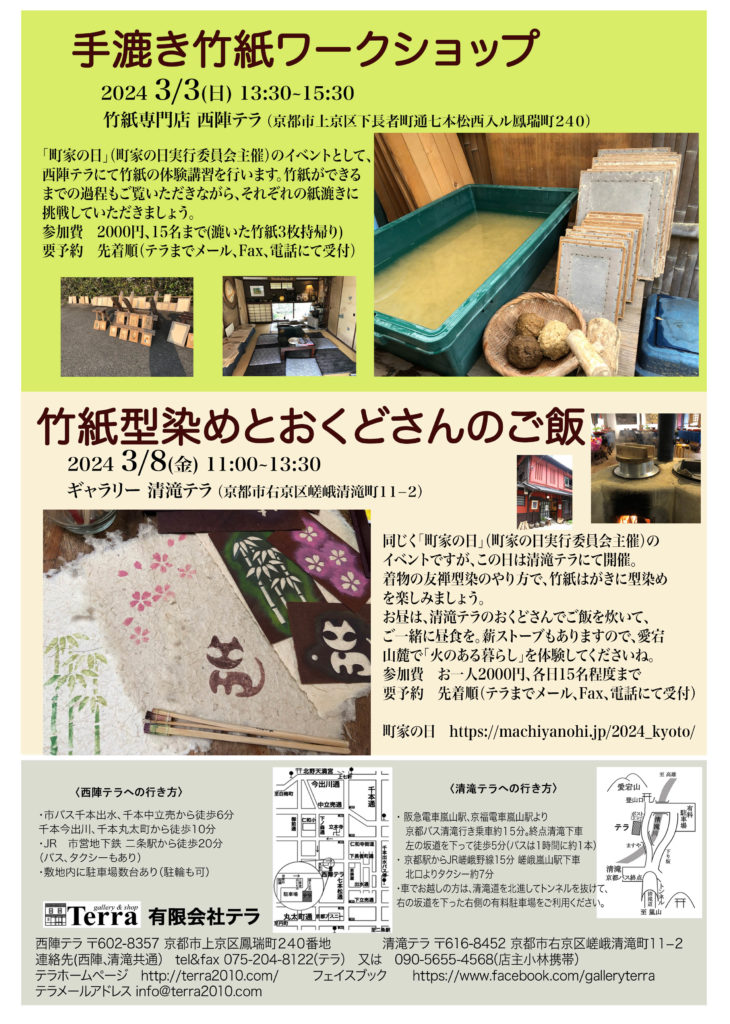

3月3日(日)手漉き竹紙ワークショップ 西陣テラにて 時間 13:30〜15:30

「町家の日」(町家の日実行委員会主催)のイベントとして、西陣テラにて竹紙の体験講習を行います。竹紙ができるまでの過程もご覧いただきながら、それぞれの紙漉きに挑戦していただきましょう。参加費 お一人2000円、15名まで(漉いた竹紙3枚持帰り)

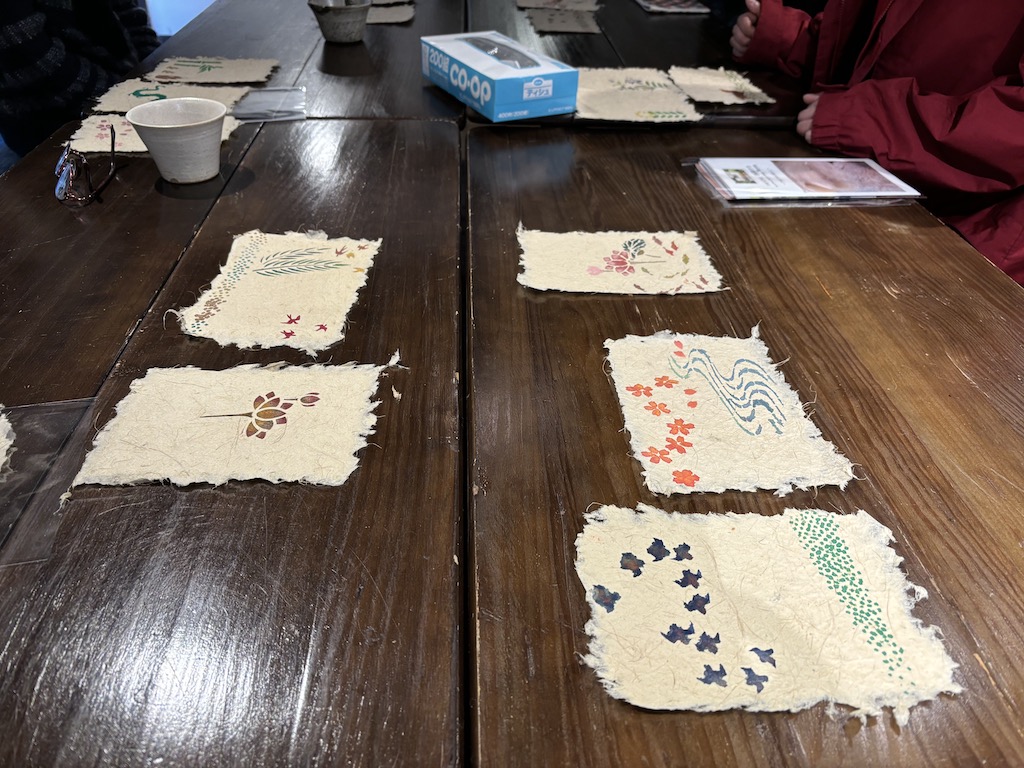

3月8日(金)竹紙型染めとおくどさんのご飯 清滝テラにて 時間 11:00〜13:30

同じく「町家の日」(町家の日実行委員会主催)のイベントですが、この日は清滝テラにて開催。着物の友禅型染のやり方で、竹紙はがきに型染めを楽しみましょう。昼は、清滝テラのおくどさんでご飯を炊いて、ご一緒に昼食を。薪ストーブもありますので、「火のある暮らし」を体験してくださいね。参加費 お一人2000円、各日15名程度まで

*3/3、3/8ともに事前予約必要 テラにてご予約承り中!(メール、FAX、お電話にて)

町家の日 https://machiyanohi.jp/2024_kyoto/

3月23日(土)〜3月31日(日)向坂典子陶芸展 「食いしん坊のうつわ屋さん」

若狭の地で土をこねて器に焼き、柿渋染を行い、燻製や発酵食を作り、一からの十までのものづくりを楽しむ向坂典子さん。その好奇心旺盛さ、器用さ、食いしん坊さには舌を巻きます。今年はどんな作品を出展いただけるでしょう?どんな食べ物を持参し、自作の器に乗せてくれるでしょうか?うさぎの碧(そう)ちゃんと共に会場入りの予定です。

4月13日(土)〜4月21日(日)山岸厚夫漆作品展

「ジーンズのように気楽に漆を」をテーマに、漆の器や漆作品に取り組む、福井の漆作家、山岸厚夫さんの作品展です。作品は人を表すと思いますが、山岸さんの作品は、前向きポジティブで使っていると元気が湧いてくるように感じます。種々の山岸作品はもちろんのこと、越前和紙や竹紙に漆を施したランチョンマットや、現在は息子さんが中心となってご家族で漆の世界を継承する「錦壽」の漆器もご一緒に展示販売予定です。

*4/13(土)14(日) 15(月)午後2時頃から、テラ会場にて山岸さんとのティータイム予定。山岸さんの漆の器をお試し使いいただきながら気軽にお話を。

*4/20(土)は、山岸さんの漆器を開店当初から店で愛用されている、嵯峨嵐山駅前の「発酵食堂カモシカ」とのコラボイベント「カモシカランチとギャラリーツアー」を開催予定。カモシカさんで山岸さんの器を使った発酵ランチをいただいてから、清滝テラの会場にて山岸さんの作品解説も伺います。12時〜2時半ごろ 参加費2,000円 事前予約要

5月11日(土)〜5月19日(日)津田昭子染織展

嵯峨鳥居本在住の染織作家、津田昭子さんの喜寿記念展を開催します。

人間国宝志村ふくみさんに師事を受けて、創作活動40年余り。自然染色で染めた糸を手織りされ、長年伝統工芸展や個展などで活躍されてこられました。その作品の主なモチーフになっているのは、嵯峨野周辺の山や自然や田園風景です。作品風景にも近いここ清滝で、これまで時間をかけて織りあげてこられた主だった着物作品を、じっくりご覧いただこうと思います。小物作品も販売予定。どうぞごゆっくりお越しください。

6月15日(土)〜6月23日(日) かつみゆきお木の仕事展

静岡のベテラン家具職人、御年84歳になられるかつみさん。いつまでお仕事をご一緒させていただいてよいものか、と考えるとドキドキしてしまいます。でも「生きている限りはやるよ」とおっしゃられるので、今年も展覧会を予定しています。意欲的に新作にも挑戦されています。どうぞかつみさんと木の仕事に会いにおいでください。「かつみゆきお」という人生をご覧いただくということかもしれません。

7月26日(金)〜8月1日(水)愛宕山千日詣りの時期に

清滝が一番賑わう、年に一度の愛宕さん千日詣りの季節です。

さて今年はどんなことを?実はまだ検討中です。ただし、この時を楽しみに訪れてくださる方もおいでなので、何かやる予定です。毎年出店してくださる創造と破壊のチャイ屋「Watte Chai(ワッテチャイ)」も31日に店開き予定です。

8月19日(月)〜8月25日(日) 内山貞和+斎藤洋 ふたり展

倉敷にて古民家を再生されたギャラリー「サロン・ド・ヴァンホー」を営みつつ、縄文から現代までこの世にに遺されたもの、木や石や動植物の実や骨までつかってレリーフやアクセサリーを作る造形作家・内山貞和さんが、旧友であり、京都在住で「風工房」を営む染色作家・斎藤洋さんとのコラボレーション展をおこないます。お楽しみに。

9月21日(土)〜9月29日(日)江崎満 版画と陶 作品展

ご挨拶でも書き記した能登山中のよろみ村で版画と陶をつくる江崎さん。今年元旦の地震で被災され、作品の状態も未だはっきりとはわかりません。それでも江崎さんからは「今年の展覧会は予定通りやるよ」とご連絡いただいています。何をどのようにはまだわかりませんが、「今年も江崎さんと共に展覧会をやるのだ」ということだけは決めています。

そして、江崎展といえば、江崎さんの旧友で、綾部のこだわり手打ちそば店「あじき堂」さんのお蕎麦出張を今年も9/24(火)、9/25(水)にお願いしています。会場にて!

10月26日(土)〜11月3日(日)マネノ・清水匡子・ルル 土器作品展

ペルーの国際的土器作家(大阪の民博にも展示あり)マネノさん、清水匡子さんご夫妻とは、20年以上前からの長いお付き合いです。でも、お二人が結婚されてペルーに行かれ、その後ブラジルやパラグアイに引っ越され、長く海外での創作活動が続いていたので、もう10年程お会いできていませんでした。でもいつも、日本に帰国?来日?される機会あれば、展覧会をしたいと思っていました。そして、とうとう今年、その機会が訪れます!プリミティブな古代土器の手法を残しつつ、創造的にダイナミックに制作を続けるマネノさんと、共鳴して日本から羽ばたいていった匡子さん、さらに前にはまだ少年だった長男ルルくんも、今回作家としてご一緒に参加してくださるとのこと。すごく楽しみです!十数年にわたる一家の壮大、破天荒な冒険物語もゆっくり聞かせてもらいたいものです。

11月12日(火)〜17日(日)小林斐子草木染織展

滋賀県安曇川にて自然から色を取り出し、糸を染め、手織りし、服に仕立てて、コートやジャケットなどを作る小林斐子さん。地域の女性たちとの活動も長年続けていて、会場はいつも賑やかな笑い声に溢れています。展示とともに、毎年、草木染めや原始機などのワークショップもしています。今年は何を予定されるでしょうか?

12月3日(火)〜12月8日(日)アリアナキリム展+クリスマスギフト展

富山在住のイランの手織りキリムを扱うアリアナさんによる、手織りキリムと絨毯の展覧会。薪ストーブで暖めた部屋にキリムを敷き、イランの遊牧民の話を聞きましょうか。店主マルフィーさんによるイランのランチや、クリスマス・ギフトシーズンに合わせた、親しい方へのプレゼント小物、小作品などの展示販売も考えてみたいと思います。

*今後の予定変更もあり得ますので、詳細や最新のご案内はテラのホームページやFacebookなどをご覧ください。

*西陣テラ(竹紙竹筆専門店)は、基本的に清滝テラで催しがない時に営業していますが、打ち合わせその他不在にしている場合もありますので、お越しの前にご一報いただければ幸いです。

土から捏ねて陶の器を作ること、野道で植物スケッチをして花の絵を描くこと、ウサギと遊びながら動きをとらえて作品にすること、市場で何十匹もの魚を買ってきてお腹を出して干物を作ること、肉を買ってきて燻製にしてベーコンや生ハムを作ること、向坂さんにとっては、どれも同じものづくりのように思えます。そして、展覧会でも、そうした技をいろんな形で披露してくださることと思います。

土から捏ねて陶の器を作ること、野道で植物スケッチをして花の絵を描くこと、ウサギと遊びながら動きをとらえて作品にすること、市場で何十匹もの魚を買ってきてお腹を出して干物を作ること、肉を買ってきて燻製にしてベーコンや生ハムを作ること、向坂さんにとっては、どれも同じものづくりのように思えます。そして、展覧会でも、そうした技をいろんな形で披露してくださることと思います。